今は昔、ディスカバージャパンという旅行キャンペーンがありました。

それにあやかった訳でもありませんが、コロナ禍のあとは海外に行く気にはなれず、国内巡りも面白いと感じるようになりました。題して「日本発見」の旅とでもしましょうか。

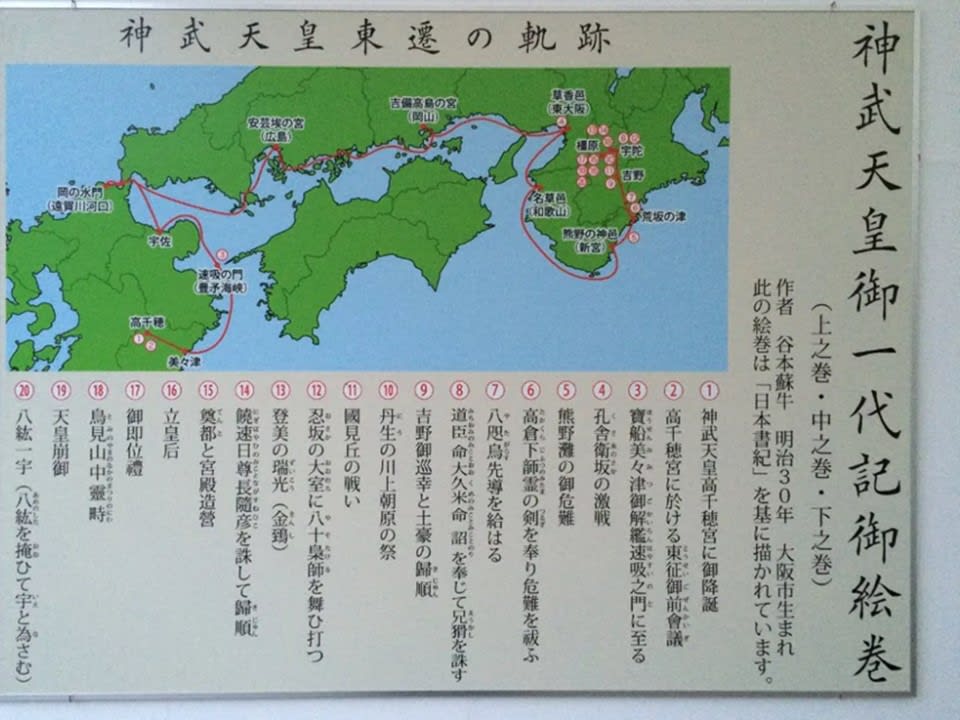

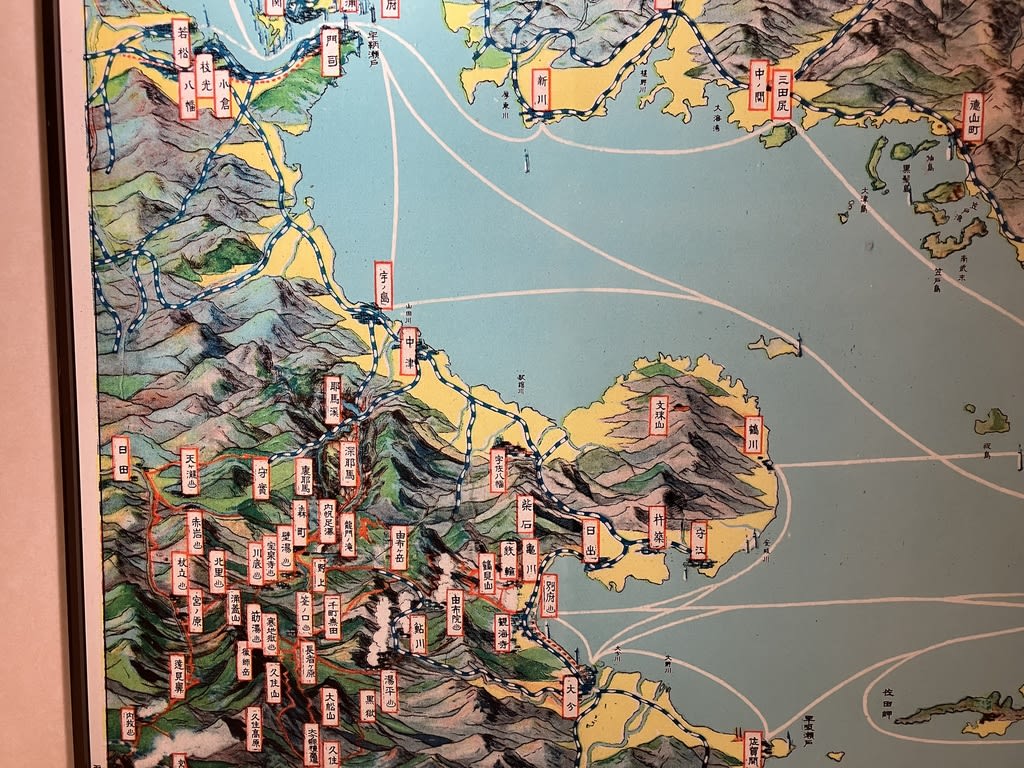

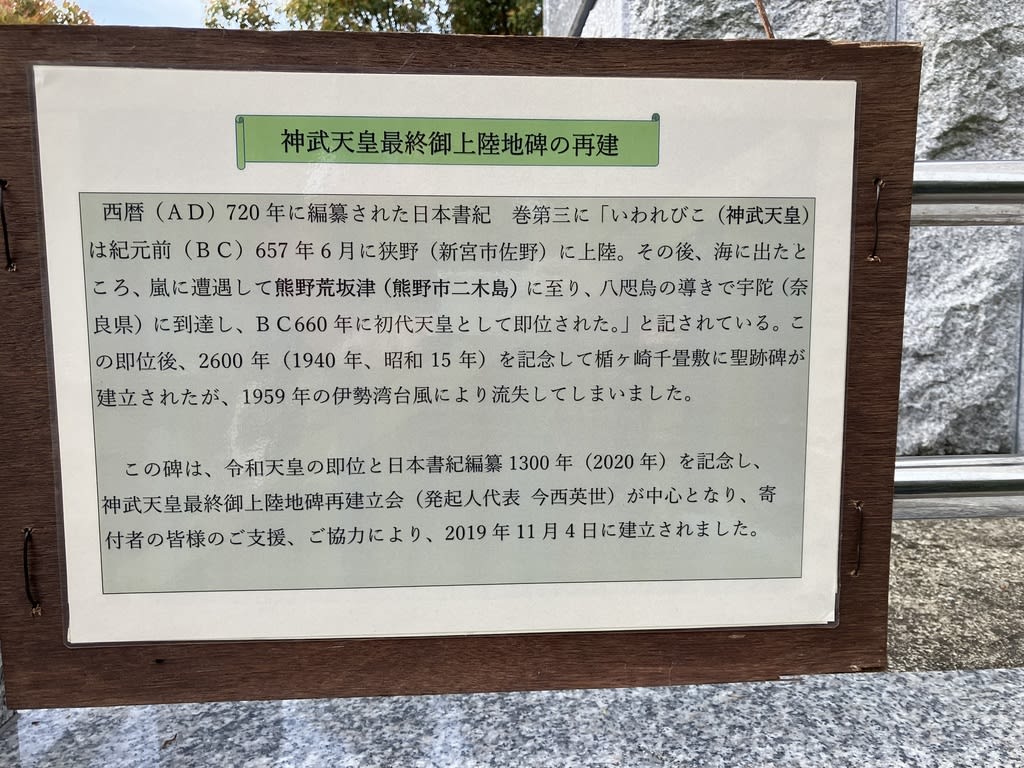

前回は神武天皇の東征ルートをバイクでたどりました。

日本発見 神武天皇の東征ルート - 東西圧縮回流記 (goo.ne.jp)

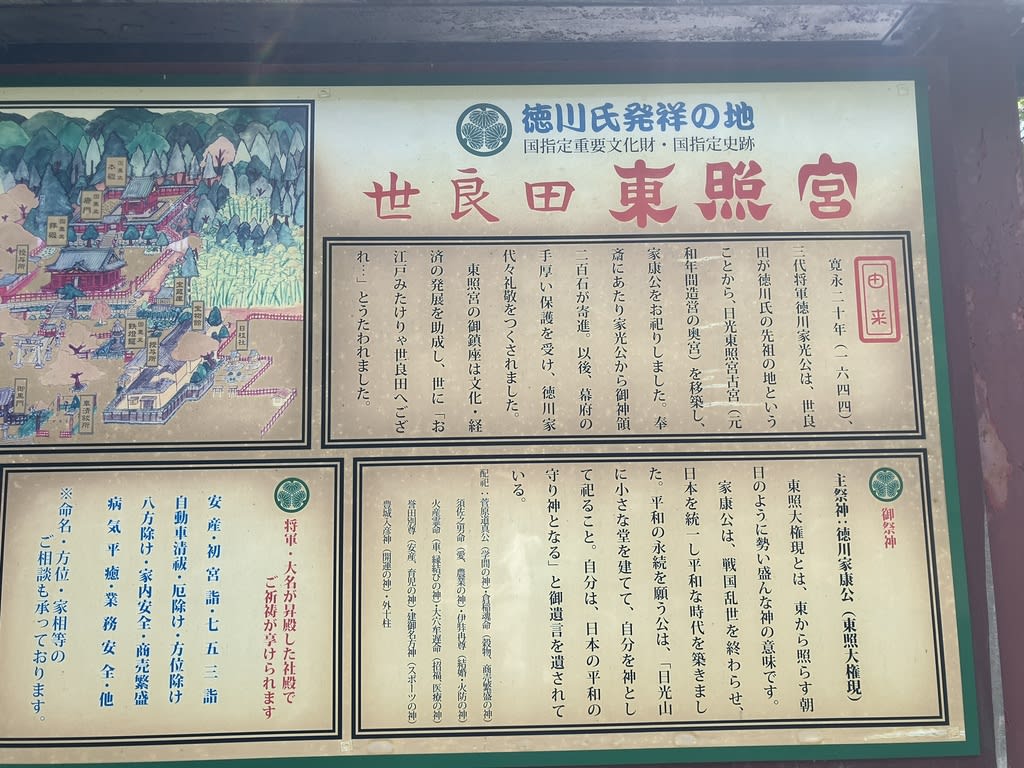

今回の「日本発見2」Discover Japan 2 は「徳川家康ルート」です。日光東照宮と江戸城跡(皇居)は何度か行っているので今回の旅では割愛しています。

実はウチのカミさんが大河ドラマを好んでおりまして(このセリフはどこかで聞きましたね)、徳川家康ルートはそのリクエストの一つです。北海道をソロでバイクで旅行していると、熟年夫婦というかリタイアした相当なお年のご夫婦が大型バイクをタンデム(二人乗り)で旅行しているのをよく見かけます。お二人タンデムでのバイク旅行とは楽しげでうらやましく、絵になって麗しいものですが、いつも後ろに乗ってダンナさまの腰に手を回して餅のようにくっついている奥様の勇気と根性に畏敬の念を禁じ得ません。

自分のこととなりますと本人は免許を取って3年ほどの若輩者で、さすがにカミさんとのバイク二人乗りで900km近くを走るのはご遠慮申し上げたく、アチラさんも決して望んではいないでしょう。ということで今回は通常の屋根付き四輪車(自家用車ともいう)でいそいそと出かけました。もちろん走るだけなら全行程ノンストップで13時間ですが、この歳で走り屋や暴走族ではありませんので、見学する史跡が多く、途中の要所要所で宿泊しました。

群馬県太田市

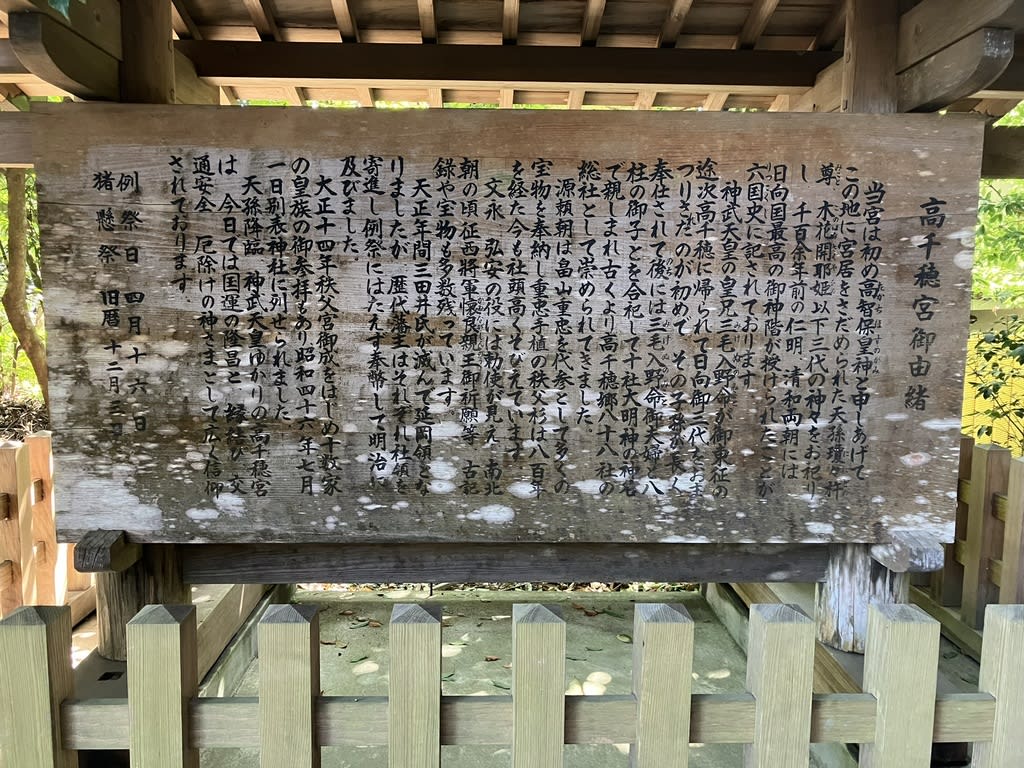

世良田東照宮

群馬県太田市は鎌倉時代は新田氏の所領だった

群馬県太田市は鎌倉時代は新田氏の所領だった新田氏では鎌倉時代末期の新田義貞が有名

徳川家康の先祖は新田氏の系統にあたえる

群馬県から圏央道を経由して厚木へ、東名高速で静岡へ

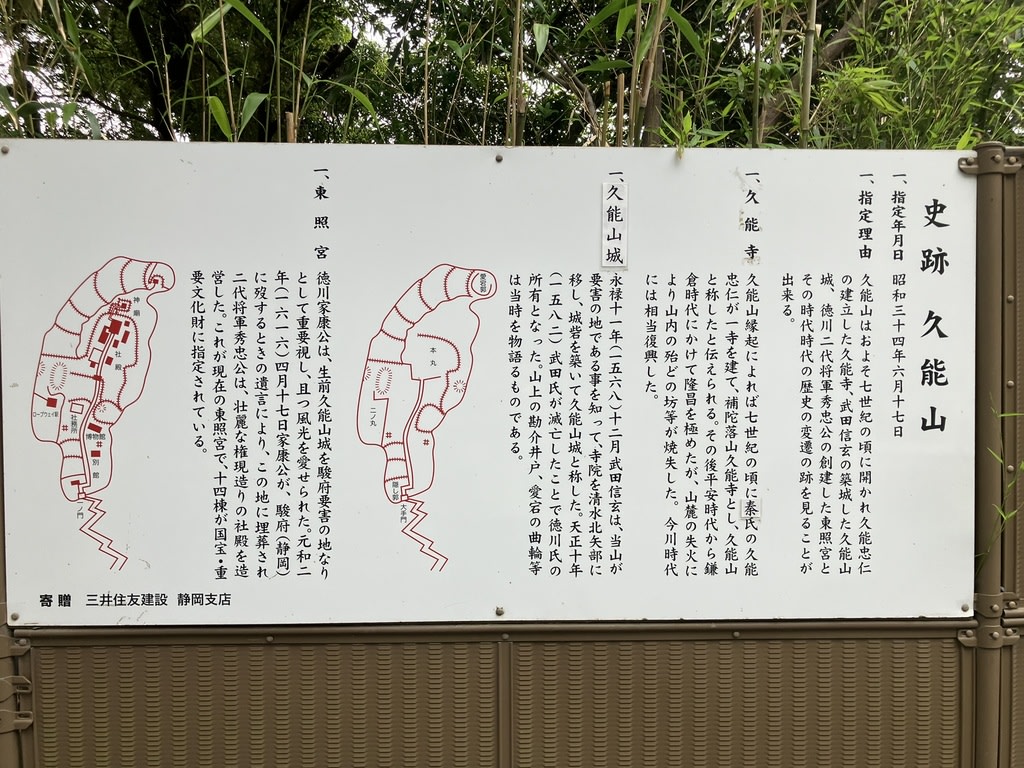

まずは静岡の久能山東照宮へ

歩かずに行けると思うと大間違い

1,000段の階段を上る

ロープウエーは久能山頂上まで車で行って、そこから久能山中腹の東照宮へ往復するという込み入った方法が必要

下から登ったので1,000段の階段を息を切らせ30分の登高。山ならば何と言うことはないが、階段の予定は無かったので疲れは倍増。往復の下降はヒザにこたえる。

久能山東照宮

久能山東照宮

久能山東照宮

徳川家康公御廟

久能山から静岡市内の駿府城跡へは近い

家康は幼少期に人質となって今川義元の居城である駿府城に暮らしたことがある。天下統一後、江戸城は2代将軍徳川秀忠の居城となった。晩年の家康は駿府城に居住した。

静岡 駿府城跡

駿府城公園内の徳川家康像

駿府城趾から浜松城趾へ

織田信長方についた徳川家康は働き盛りの壮年期は浜松城に居住した

浜松城趾

浜松城の石垣

徳川家康を支えた三河武士団